Piratage audiovisuel : Comment innover pour mieux protéger les contenus ?

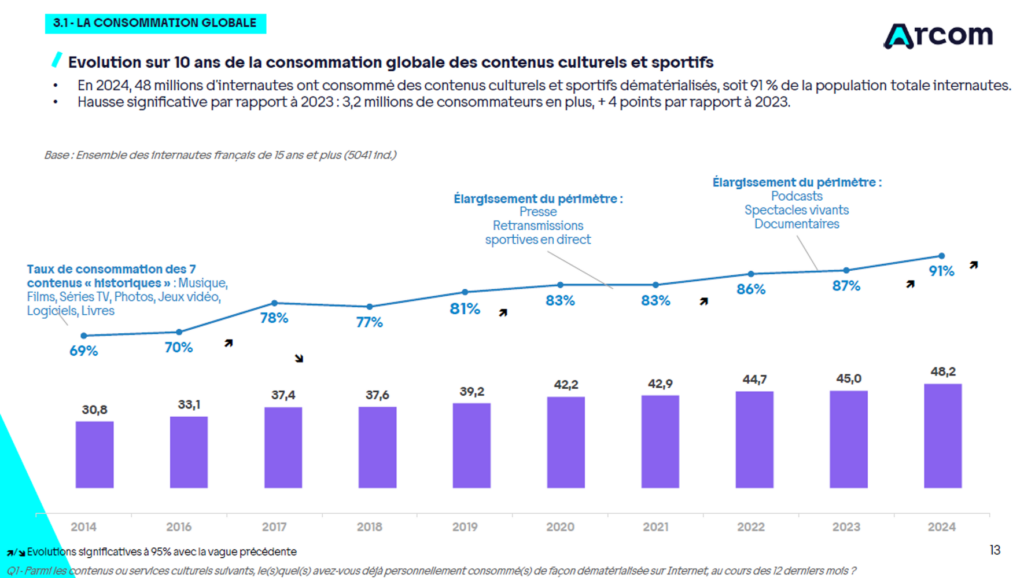

Dans un contexte où le volume global de consommation illicite est en hausse avec 9 millions de consommateurs, soit 24% des internautes, la protection du patrimoine audiovisuel est devenue un enjeu stratégique majeur. En effet, la consommation de contenus illicites a généré un manque à gagner estimé à 1,5 milliard d’euros en 2023, soit 12% du marché total légal (Arcom, Etude d’impact socioéconomique sur l’industrie audiovisuelle et les finances publiques de la consommation illicite en ligne, 2024).

Les acteurs de l’audiovisuel ayant un modèle économique payant (abonnements ou publicité) sont en première ligne. Cependant, France Télévisions (FTV), premier groupe audiovisuel public français, joue un rôle actif dans ce combat, avec une responsabilité particulière dans la protection de ses audiences, de son patrimoine, le soutien affiché de l’écosystème de la création française. Ainsi, depuis 2021 et afin de répondre à ces nouveaux défis, France Télévisions a décidé de créer une cellule spécialisée, la Cellule Anti-Piratage (Cellule AP).

Qu’est-ce que le piratage des contenus, plus précisément ?

Le piratage des contenus audiovisuels désigne l’accès, la reproduction ou la diffusion non autorisée d’œuvres protégées par le droit d’auteur. Il se manifeste sous différentes formes, physiques et numériques : le streaming illégal (visionnage en ligne sans téléchargement), le téléchargement direct (DDL, contenu hébergé sur des serveurs), le pair-à-pair (P2P, contenu hébergé chez des particuliers), le live streaming (diffusion en direct de contenus), les User Generated Content (UGC, contenus postés par les utilisateurs sur les réseaux sociaux), et plus récemment l’IPTV illégale (services de télévision par Internet non autorisés) qui, pour un coût très abordable, donnent accès à des centaines de chaînes, y compris les chaînes payantes.

Pourquoi protéger une chaîne publique donc libre d’accès ?

Malgré son statut public, France Télévisions doit protéger ses contenus pour trois raisons essentielles :

- Protéger les investissements financés par l’argent public

- Respecter ses engagements contractuels avec les ayants-droits (producteurs, auteurs, diffuseurs) qui lui confient leurs œuvres pour une diffusion limitée dans le temps et l’espace

- Préserver les revenus complémentaires issus des ventes internationales qui financent de nouvelles productions françaises

En tant qu’acteur public majeur, FTV a aussi un devoir d’exemplarité dans la protection de la création. Ainsi, la cellule AP a pour objectif de protéger les programmes diffusés par FTV. Des séries quotidiennes comme « Un Si Grand Soleil » aux événements sportifs majeurs tels que Roland Garros ou le Tour de France, en passant par les documentaires et les programmes jeunesse des plateformes OKOO et Slash, le catalogue de France Télévisions constitue un patrimoine à préserver.

Les statistiques de l’ARCOM (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) pour 2023 révèlent l’évolution des modes de piratage : si le streaming reste dominant avec 73% des accès illicites, suivi par le téléchargement direct (48%), on observe une progression inquiétante du Livestreaming (13%). Cette dernière tendance est particulièrement préoccupante pour les événements sportifs et les émissions en direct, où le préjudice est instantané et irréversible. Les IPTV illégaux restent le problème numéro un pour les acteurs de l’audiovisuel, en proposant un accès massif et peu coûteux aux contenus, y compris ceux protégés par des droits de diffusion. Pour FTV, ce piratage massif permet l’accès à ses programmes depuis l’étranger, tout en entravant, notamment, la rémunération de ses ayants droit.

Une stratégie globale de protection des contenus

L’expérience du terrain démontre que face aux enjeux croissants du piratage, une approche structurée et coordonnée est essentielle pour protéger efficacement les contenus audiovisuels. Trois axes majeurs se dégagent pour une lutte antipiratage efficace : la protection des contenus en VOD et replay, l’identification et la cartographie des réseaux de piratage, ainsi que la sécurisation des flux en temps réel pour les événements en direct.

Cette stratégie repose sur une collaboration étroite avec des partenaires spécialisés. En France, l’ALPA (Association de Lutte contre la Piraterie Audiovisuelle) lutte contre le piratage culturel en identifiant les infractions aux droits d’auteur et en coopérant avec les autorités judiciaires, tandis que l’APPS (L’Association pour la protection des programmes sportifs) joue un rôle similaire pour le piratage sportif. À l’international, l’ACE (Alliance for Creativity and Entertainment), regroupant les grands acteurs du divertissement, agit pour démanteler les réseaux de piratage. Par ailleurs, des prestataires techniques spécialisés, dont trois français – LeakID (Groupe Forward), Blue Efficience et TMG – assurent la surveillance des plateformes, la détection et le retrait rapide des contenus illicites.

Le premier axe concerne ainsi la protection des contenus VOD et replay. Un monitoring quotidien permet la détection et le retrait rapide des contenus piratés. L’analyse approfondie des données collectées révèle les schémas de piratage : les contenus les plus ciblés, les délais entre diffusion officielle et apparition des versions pirates, ainsi que les plateformes privilégiées par les réseaux illégaux. Cette analyse permet en outre de sensibiliser les différentes directions internes à la protection de leurs programmes.

Le second axe repose sur un travail de cartographie des acteurs du piratage. Cette identification précise des sites et réseaux impliqués dans la diffusion illégale permet une action plus ciblée et efficace, en coordination avec les partenaires institutionnels et techniques. A ce titre, une action coordonnée de l’ACE et de l’ALPA a permis de faire chuter l’un des principaux acteurs du piratage mondial, disposant d’un important réseau de streamers illégaux français : Uptobox (Alliance for Creativity and Entertainment – ACE, « ACE shuts down massive-scale illegal video hosting services in France« ).

Le troisième axe enfin, se concentre sur la protection des directs et événements sportifs tels que les Jeux Olympiques, les soirées de forte audience comme l’Eurovision ou encore les soirées électorales. Une équipe dédiée assure une surveillance en temps réel des flux et la modération des réseaux sociaux.

Ces différentes actions permettent d’alimenter quotidiennement la charte des bonnes pratiques pour la protection des contenus et de consolider la stratégie de lutte contre le piratage du groupe.

Des résultats tangibles et des perspectives

L’efficacité de ce dispositif repose sur un tableau de bord mesurant plusieurs indicateurs clés : délais entre détection et retrait, taux de récidive des sites pirates, impact des notifications aux hébergeurs. La coordination entre les différents services de France Télévisions – direction technique, équipes éditoriales, équipe numériques, l’administration de production et les services juridiques – et les partenaires externes permet une réactivité accrue face aux nouvelles menaces.

L’expérience acquise sur des programmes phares comme « Un Si Grand Soleil » sert aujourd’hui de modèle pour l’ensemble du catalogue. Cette approche s’étend progressivement à tous les types de programmes, qu’il s’agisse de l’information, des séries, des documentaires, des magazines ou des contenus jeunesse d’OKOO et de Slash. Ces derniers, conçus pour une consommation non linéaire sur Francetv.fr, sont particulièrement exposés au piratage en raison de leur public jeune et connecté.

Une adaptation continue aux nouvelles menaces

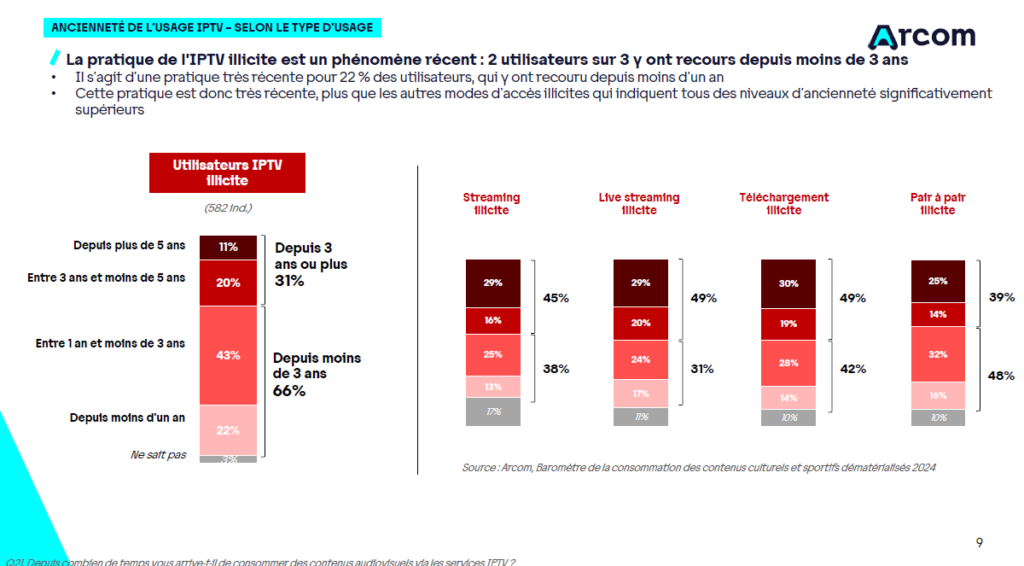

Les méthodes d’accès traditionnelles, comme le streaming, le téléchargement direct et le pair-à-pair (P2P – voir glossaire), sont en perte de vitesse depuis 2019, ce qui témoigne de l’efficacité des mesures anti-piratage. Toutefois, de nouvelles formes de piratage, notamment l’IPTV, gagnent en popularité, et les utilisateurs ont recours à des outils de sécurité (VPN, DNS – voir glossaire) pour contourner les restrictions imposées. Ainsi, la consommation illégale d’IPTV ne cesse de croître, avec 66% des utilisateurs d’IPTV illégale ayant commencé leur pratique depuis moins de 3 ans (Arcom, Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers en France hexagonale, 2024). En 2024, 11% des internautes français affirment y avoir recours, tandis que 59% des consommateurs illégaux considèrent leurs pratiques comme légales.

Face à l’évolution constante du piratage, la stratégie doit sans cesse s’adapter. L’ALPA travaille notamment sur l’identification des « sites miroirs » (voir glossaire), ces plateformes qui réapparaissent sous de nouvelles adresses après avoir été bloquées.

Les données collectées par l’ARCOM montrent que les mesures de blocage ont un impact significatif : 38% des internautes aux usages audiovisuels illicites ont été confrontés à des blocages de sites en 2023, et parmi eux, 46% ont abandonné leurs recherches tandis que 7% se sont tournés vers l’offre légale. Ces résultats encourageants confirment la pertinence d’une approche combinant actions techniques et sensibilisation.

Une collaboration multi-acteurs essentielle

La réussite de cette stratégie repose largement sur la qualité de la collaboration entre les différents acteurs. L’ALPA, l’APPS et Médiamétrie fournissent des statistiques précieuses sur les modes de piratage, les prestataires techniques assurent la détection technique, tandis qu’ACE coordonne les actions au niveau international. Cette synergie permet une réponse plus rapide et plus efficace aux nouvelles formes de piratage.

La problématique du piratage ne se limite pas aux plateformes numériques : la retransmission non autorisée des contenus audiovisuels constitue un enjeu majeur à l’international. En Afrique, plusieurs chaînes et événements sportifs diffusés par des médias français sont captés et rediffusés illégalement par des opérateurs non autorisés, privant ainsi les ayants droit de leurs revenus. Face à cette situation, une double approche est nécessaire : des actions techniques, avec la détection et la suppression des flux illicites, mais aussi des démarches diplomatiques, via des négociations avec les opérateurs locaux et les attachés audiovisuels des ambassades afin d’obtenir des accords de régularisation. Ces efforts s’inscrivent dans une dynamique plus large, impliquant d’autres acteurs du secteur, tels que Canal+, confrontés aux mêmes défis.

Vers une protection intelligente des contenus

L’expérience acquise permet aujourd’hui d’affiner la stratégie selon les types de contenus. Pour les séries comme « Un Si Grand Soleil« , on constate l’apparition des épisodes sur les réseaux pirates dès le lendemain de leur première diffusion (télévision ou publication en ligne). Concernant les événements sportifs, la protection en temps réel s’avère cruciale dans les premières minutes de diffusion.

La cellule antipiratage développe également une approche prédictive, en identifiant les périodes et contenus à risque. Cette anticipation permet une allocation plus efficace des ressources de surveillance et d’intervention. Par exemple, les grands événements sportifs font l’objet d’un dispositif renforcé plusieurs jours avant leur diffusion.

Face à ces problématiques et aux défis de demain : des réponses variées des acteurs médias

Face à l’ampleur et à l’évolution constante du piratage audiovisuel, les acteurs du secteur ont développé des stratégies variées pour protéger leurs contenus. Si les méthodes de lutte contre le piratage s’articulent souvent autour de prestataires spécialisés, chaque groupe audiovisuel adapte sa stratégie en fonction de ses enjeux spécifiques.

La protection des événements sportifs constitue un axe majeur, en raison du préjudice instantané causé par leur diffusion illégale en direct : le manque à gagner issu de la consommation illicite de contenus sportifs est évalué à 290 millions d’euros, soit 15% du marché (Analyse PMP Strategy, 2024). De plus, une étude a montré que plus de 50% des téléspectateurs du match OM-PSG ont suivi la rencontre via des offres illégales, mettant en évidence l’ampleur du piratage dans le football français (L’Équipe, « Piratage : 55% des téléspectateurs auraient regardé illégalement OM-PSG, selon la LFP »).

Canal+, détenteur des droits du Top 14, et DAZN, diffuseur de la Ligue 1, ont ainsi récemment obtenu une décision de justice française pour bloquer plusieurs sites de streaming et d’IPTV diffusant illégalement des compétitions sportives. Cette approche judiciaire se renforce, avec une coopération croissante entre les diffuseurs, les autorités de régulation et les prestataires techniques chargés de surveiller et de signaler les flux illégaux en temps réel.

Par ailleurs, au-delà du piratage traditionnel, de nouvelles menaces émergent, nécessitant des approches innovantes. Certains groupes, tels que TF1, mettent en place des solutions spécifiques pour protéger leur image et leur marque. À l’aide d’outils de reconnaissance visuelle, ils surveillent et identifient l’utilisation non autorisée de leurs logos, de leurs personnalités publiques ou encore de leurs marques déposées. Cette démarche vise notamment à lutter contre les deepfakes (voir glossaire) et la désinformation, des problématiques qui deviennent de plus en plus préoccupantes à mesure que les technologies d’intelligence artificielle progressent.

Enfin, la protection des contenus ne se limite plus aux actions réactives. De plus en plus d’acteurs adoptent des stratégies proactives, en cartographiant les flux illicites, en développant des outils prédictifs pour anticiper les risques de piratage ou en déposant des empreintes numériques sur les plateformes telles que YouTube, Meta et TikTok. Cette capacité d’adaptation et d’innovation est aujourd’hui essentielle pour assurer la préservation du patrimoine audiovisuel face à un environnement numérique en perpétuelle mutation.

En conclusion

La protection des contenus de France Télévisions illustre la complexité des enjeux auxquels font face les médias publics à l’ère numérique. Au-delà de la simple lutte contre le piratage, il s’agit de préserver un écosystème de création tout en garantissant l’accès légitime du public aux contenus. Les succès enregistrés en 2024 montrent qu’une approche globale, associant technologie, expertise humaine et collaboration internationale, permet de relever efficacement ces défis. L’avenir réside dans la capacité à maintenir cette dynamique tout en anticipant les nouvelles formes de menaces numériques.

Glossaire des termes techniques

- ACE (Alliance for Creativity and Entertainment) : Organisation internationale regroupant les principaux acteurs du divertissement (studios, plateformes de streaming, diffuseurs) pour lutter contre le piratage et la distribution illégale de contenus audiovisuels.

- ALPA (Association de Lutte contre la Piraterie Audiovisuelle) : L’Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle (ALPA) est un organisme de défense professionnelle français créé en 1985 agissant dans le secteur de l’audiovisuel et du cinéma. Elle est chargée de lutter contre toute forme de contrefaçon (en particulier, celle qui génère du profit) d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques protégées par les droits d’auteur et les droits voisins.

- APPS (Association de Lutte contre la Piraterie Audiovisuelle) : Organisation réunissant des diffuseurs et des ayants droit du sport, tels que beIN SPORTS, Canal+, Eurosport, la Fédération Française de Tennis, la Ligue de Football Professionnel, ainsi que d’autres ligues et fédérations sportives. Son objectif principal est de lutter contre le piratage des programmes sportifs, en sensibilisant le public et en négociant des accords interprofessionnels de bonnes pratiques.

- ARCOM (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) : Autorité chargée de garantir la liberté de communication, de veiller au financement de la création audiovisuelle et à la protection des droits. Sa régulation s’étend aux plateformes en ligne (réseaux sociaux, moteurs de recherche…).

- Deepfake : Contenu audio ou vidéo généré par intelligence artificielle imitant une personne réelle pour modifier ou falsifier son apparence ou sa voix.

- DNS (Domain Name System) : Système qui traduit les noms de domaine en adresses IP ; peut être modifié par les pirates pour accéder à des sites bloqués.

- IPTV illégale : Services de télévision sur Internet diffusant des chaînes et contenus audiovisuels sans autorisation, souvent via des abonnements pirates.

- Live streaming illégal : Diffusion en temps réel de contenus protégés (événements sportifs, concerts, émissions TV) sans autorisation.

- Pair-à-pair (P2P – Peer-to-Peer) : Système de partage de fichiers entre utilisateurs sans serveur centralisé, utilisé notamment pour le téléchargement illégal de films et séries.

- Reconnaissance visuelle : Technologie permettant d’identifier et de surveiller l’utilisation non autorisée d’éléments graphiques (logos, visages, marques) dans les contenus en ligne.

- Site miroir : Copie identique d’un site web bloqué ou supprimé, permettant aux utilisateurs d’accéder à nouveau à des contenus piratés.

- Streaming illégal : Visionnage en ligne de contenus protégés par le droit d’auteur sans autorisation, sans nécessité de téléchargement.

- Téléchargement direct (DDL – Direct Download Link) : Accès à des fichiers audiovisuels stockés sur des serveurs sans diffusion en ligne en temps réel.

- User Generated Content (UGC) : Contenus publiés par les utilisateurs sur des plateformes comme YouTube, TikTok ou Facebook, parfois en violation des droits d’auteur.

- VPN (Virtual Private Network) : Réseau privé virtuel permettant de masquer son adresse IP et de contourner les restrictions géographiques ou les blocages de sites.

Découvrez comment Artimon accompagne le secteur des Médias

Artimon contribue à l’optimisation des moyens humains, financiers, matériels et immatériels du secteur des Médias en s’appuyant sur deux leviers principaux : l’efficacité des processus et la performance des outils.