Quand la colorisation d’images historiques affecte notre perception du réel

EN RÉSUMÉ

> La colorisation modifie la perception du temps : les images en couleur sont perçues comme plus récentes que les mêmes scènes en noir et blanc, ce qui rapproche psychologiquement le passé du présent.

> Elle intensifie l’impact émotionnel : la couleur accentue les réactions affectives, rendant les scènes historiques plus touchantes ou plus choquantes, parfois au détriment de leur contexte original.

> Elle soulève des enjeux de crédibilité : bien accueillie par le public, la colorisation peut toutefois induire en erreur si elle n’est pas présentée comme une interprétation contemporaine, notamment dans un contexte de manipulations visuelles facilitées par l’IA.

La colorisation d’images historiques modifie profondément notre perception temporelle, émotionnelle et cognitive des événements représentés. Des recherches en psychologie ont montré que les images en couleur sont perçues comme plus récentes que leurs équivalents en noir et blanc, altérant ainsi la construal temporelle des spectateurs. Sur le plan émotionnel, la couleur intensifie les réactions affectives. Elle rend les scènes positives plus plaisantes et les scènes négatives plus choquantes. Ce phénomène contribue à « humaniser » les figures historiques mais peut aussi induire des effets émotionnels anachroniques.

La réception de ces images recolorisées est ambivalente. Si le grand public y voit un outil d’accessibilité et de mémorialisation, certains historiens critiquent le manque d’authenticité et le risque de tromperie. La couleur ajoutée est une interprétation contemporaine, pas une restitution fidèle.

La colorisation s’inscrit plus largement dans les manipulations visuelles permises par l’intelligence artificielle, lesquelles affectent nos croyances et nos souvenirs. Les recherches montrent que les individus détectent mal ces altérations, ce qui pose des risques dans des contextes sensibles (justice, éducation, médias). La vigilance critique et l’éducation aux images deviennent essentielles à l’ère de la manipulation algorithmique.

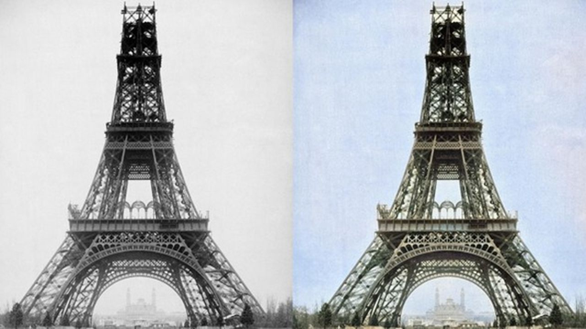

Effets de la colorisation sur la perception temporelle

Des recherches montrent que le passage d’images en noir-et-blanc à la couleur influence la perception du moment auquel ces scènes appartiennent. En effet, les photographies en couleur donnent l’impression d’événements plus proches dans le temps, tandis que le noir-et-blanc suggère une époque plus lointaine (Yamashiro & Pérez-Amparán, 2023). Cette valeur sémiotique de la couleur provient du fait que la photo couleur, de fait, est historiquement plus récente que la photo monochrome. Par exemple, dans une expérience, des participants devaient estimer la date de prise de vue de photos présentées soit en couleur, soit en noir-et-blanc. Les images noir-et-blanc ont été jugées environ 3,6 ans plus anciennes en moyenne que les versions en couleur. Des travaux sur des événements historiques hors de la mémoire personnelle confirment que la couleur tend à « rapprocher » psychologiquement l’événement du présent, alors que le noir-et-blanc accentue la distance temporelle perçue. La colorisation d’archives visuelles peut donc altérer la construal temporelle des spectateurs, c’est-à-dire la manière dont les gens perçoivent, comprennent et interprètent leur monde. Autrement dit, un événement passé paraît moins distant lorsqu’il est vu en couleurs, ce qui peut modifier notre manière de le situer dans le temps.

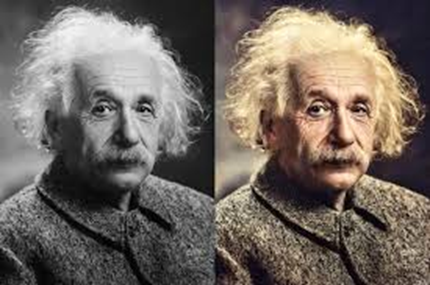

Impact émotionnel de la couleur dans les images historiques

La dimension émotionnelle des images est également influencée par la présence ou l’absence de couleur. De manière générale, les images en couleur amplifient les réactions affectives par rapport aux images en niveaux de gris (Lin et al., 2023). Des études en psychologie visuelle ont montré que les photographies couleur suscitent des sentiments plus intenses. Elles sont jugées plus agréables que les versions grisées pour des scènes positives, et plus désagréables pour des scènes négatives. En d’autres termes, la couleur tend à accentuer la valence émotionnelle du contenu. Des recherches sur des photos de presse ont révélé que, face à des images choquantes (scènes d’accident, de violence, etc.), les versions colorisées provoquent plus d’arousal (excitation émotionnelle) et des émotions négatives plus fortes que les mêmes scènes en noir-et-blanc (Detenber & Winch, 2001). Inversement, pour des images au contenu positif, la couleur rehausse le plaisir éprouvé par le spectateur par rapport au noir-et-blanc.

Dans le contexte des photographies historiques, la colorisation peut rendre ces images du passé plus émouvantes et percutantes pour le public contemporain. Le fait de voir des figures historiques ou des témoins du passé en couleur permet souvent de les « humaniser » aux yeux du spectateur, en abolissant en partie la distance que crée le noir-et-blanc. La couleur donne une impression de réalisme et d’immédiateté, ce qui peut susciter une empathie plus forte envers les personnes et événements représentés. Toutefois, certains chercheurs mettent en garde contre l’illusion émotionnelle que peut induire la colorisation. Ajouter de la couleur exploite des émotions souvent considérées à tort comme « ahistoriques », c’est-à-dire déconnectées du contexte réel de l’époque (Riggs, 2025). On pointe ainsi le risque d’une vision trop romantique du passé colorisé, qui pourrait faire oublier la valeur esthétique et testimoniale des originaux en noir-et-blanc. Si la couleur intensifie l’impact émotionnel et rend le passé plus vivant, il faut garder à l’esprit qu’il s’agit d’une interprétation contemporaine pouvant légèrement transformer la tonalité émotionnelle originale des documents.

Réception et crédibilité des images recolorisées

La pratique de la colorisation des archives visuelles suscite donc un débat sur la réception par le public et la crédibilité perçue de ces images modifiées. D’un côté, le grand public accueille souvent favorablement les photos historiques recolorisées, qu’il trouve plus accessibles et parlantes. Des musées et historiens constatent que ces images recolorisées attirent l’attention et aident le public à se projeter plus facilement dans l’époque concernée, rendant l’histoire plus concrète et tangible. Par exemple, montrer aux élèves des figures du mouvement des droits civiques en couleurs (plutôt qu’en N&B) peut renforcer l’idée que ces événements sont relativement récents et toujours pertinents. Beaucoup y voient ainsi un outil pédagogique et mémoriel puissant, capable de faire dialoguer le passé et le présent.

D’un autre côté, plusieurs historiens et professionnels de l’image soulignent des enjeux d’authenticité et d’éthique. Ils rappellent que les couleurs ajoutées sont conjecturales, fondées sur l’interprétation de l’artiste ou la programmation de l’algorithme, et peuvent donc induire le public en erreur sur la réalité historique (uniformes, décors, etc.). Si la colorisation « donne vie » aux archives, elle reste une forme d’art plus qu’une reconstitution objective, et doit être présentée comme telle pour ne pas tromper le spectateur sur la véracité. Certains critiques affirment même que la colorisation systématique peut occulter l’esthétique originale des photos d’archive et notre compréhension du contexte. La réception des images recolorisées dépend donc en partie de la transparence sur le procédé. Lorsque le public sait qu’il s’agit d’une colorisation (et non d’une photo couleur authentique), il peut apprécier l’image tout en gardant un regard critique sur sa fidélité. En revanche, si la distinction n’est pas claire, cela peut entamer la crédibilité de l’image et poser un problème déontologique (par exemple dans les documentaires historiques).

Manipulations visuelles par l’IA et effets cognitifs

Enfin, dans un cadre plus large, la colorisation s’inscrit parmi les multiples manipulations visuelles rendues possibles par l’IA ou les outils numériques, ce qui soulève des questions sur leurs effets cognitifs. Des études en psychologie cognitive indiquent que les individus détectent assez mal les altérations d’images. Face à des photographies modifiées de scènes réelles, les gens peinent souvent à distinguer le vrai du faux (Nightingale et al., 2017). Par exemple, même lorsque des sujets repèrent qu’une photo a été truquée, ils ne parviennent pas toujours à localiser précisément la manipulation. Cette difficulté de détection, couplée à la prolifération d’images « améliorées » ou générées par IA, a des conséquences directes sur nos croyances et nos souvenirs. En effet, la recherche a démontré qu’une simple photo truquée peut altérer la mémoire que l’on a d’un événement passé, en créant de faux souvenirs ou en déformant notre interprétation historique. Par exemple, des participants à qui l’on montrait un montage photographique se sont mis à se « rappeler » des détails ou des expériences qui en réalité n’avaient jamais eu lieu. De même, truquer des photos d’actualités anciennes (p. ex. ajouter de la violence ou de la foule) peut influencer rétrospectivement l’opinion du public sur ces événements.

Les manipulations visuelles par IA incluent non seulement la recolorisation, mais aussi des transformations plus radicales (deepfakes, ajout/suppression d’objets, retouches esthétiques, etc.). Toutes ont en commun de remettre en cause la fiabilité spontanée qu’on accorde aux images. La recherche s’efforce d’élaborer des outils d’authentification automatisée pour repérer ces faux visuels (par exemple via des analyses forensiques des pixels). Néanmoins, dans la pratique actuelle, la plupart des jugements d’authenticité restent confiés à l’observateur humain, alors même que celui-ci est vulnérable aux illusions visuelles. Ce décalage comporte des risques notamment dans le domaine judiciaire, médiatique ou éducatif, où une image manipulée non détectée peut induire en erreur le public ou les décideurs.

Ce que l’on peut retenir de l’ensemble de ces études est l’importance de sensibiliser aux effets cognitifs et sociaux des images manipulées. Face aux avancées de l’IA en imagerie, il devient pertinent, voire nécessaire, d’éduquer les citoyens à vérifier les sources et à conserver un regard critique. Que ce soit la colorisation d’une photo de 1914 ou un photomontage sophistiqué de 2025, la modification visuelle influence notre perception du temps, nos émotions et nos croyances.

BIBLIOGRAPHIE

Detenber, B. H., & Winch, S. P. (2001). The impact of color on emotional responses to newspaper photographs. Visual Communication Quarterly, 8(3), 4–14. https://doi.org/10.1080/15551390109363461

Lin, C., Mottaghi, S., & Shams, L. (2023). The effects of color and saturation on the enjoyment of real-life images. Psychonomic Bulletin & Review, 31(1), 361. https://doi.org/10.3758/S13423-023-02357-4

Nightingale, S. J., Wade, K. A., & Watson, D. G. (2017). Can people identify original and manipulated photos of real-world scenes? Cognitive Research: Principles and Implications, 2(1), 1–21. https://doi.org/10.1186/S41235-017-0067-2/TABLES/5

Riggs, C. (2025). Past caring: archive, affect, and whiteness in digital colourisation. Visual Studies, 40(1), 56–69. https://doi.org/10.1080/1472586X.2024.2415904;CTYPE:STRING:JOURNAL

Yamashiro, J. K., & Pérez-Amparán, E. (2023). Memory Media Design Shapes Perceived Temporal Distance of Depicted Historical Events: Color Versus Black and White Photographs. Journal of Applied Research in Memory and Cognition, 13(4), 526–532. https://doi.org/10.1037/MAC0000144